一般社団法人

日本リエイブルメント協会

ひとは年齢を重ねるにしたがってただ直線的に心身が弱っていくと思い込んでいませんか?

リエイブルメント・サービスは、高齢者の「まだまだやれるはずだ」という気持ちを後押しし、自信と元気を取り戻すサポートをして、地域を活性化します。

世界各国で、また日本の多くの自治体で導入が進むリエイブルメント・サービスは高齢者と高齢社会を元気にする切り札です。

虚弱な高齢者が元の生活を取り戻せる仕組みは、超高齢社会を大きく変えます!

わたしたちの目的

「加齢により生活のしづらさを感じ始めた高齢者は、誰かにお世話をしてもらって生活を維持しなければならない存在だ。」

「虚弱な高齢者は元の生活を取り戻すことはできない。」

多くの自治体や支援者が、このような認識のもとで高齢者支援や介護保険事業を行っているように思えます。

その結果、例えば、家事代行型の訪問介護サービスを利用し続けることで、かえって本人の能力の実現を妨げ、廃用症候群を引き起こし、家事不能に陥るように、本来あるべき支援の形が実現できていません。

超高齢社会・少子高齢社会の現在、日本は「介護保険事業費の増大」「介護人材不足」という課題に直面しています。この社会課題の解決を目指すとき、「虚弱な高齢者は元の生活を取り戻せない」という認識が誤っているものだとすれば、まずこの認識(パラダイム)をシフトすることから始めるべきではないでしょうか。

一時的に誰かの支援が必要な状態になっても、元の生活を取り戻せる取組みが存在すれば、介護保険事業も地域も高齢者を支援する家族の生活も変わります。なにより元の生活を取り戻せた高齢者のウェルビーイングは格段に向上するはずです。生活しづらい状態のまま誰かの支援を受け続けて生活することと、自分らしい元の生活を取り戻して生活すること。皆さんはどちらを求めますか?

「元の生活を取り戻せるはずの高齢者が元の生活を取り戻せる社会の実現」

「住み慣れた地域の多様な資源を活用しながら自分らしく生活できる社会の実現」

一般社団法人日本リエイブルメント協会は、高齢者を元気にする切り札、リエイブルメントの普及により、介護保険で要支援等の認定を受けたり、認定を受けずとも生活にしづらさを感じ始めた多くの虚弱な高齢者のウェルビーイングが向上できる社会の実現を目指すとともに、自治体が展開する生活支援体制整備事業の強化に寄与することにより、高齢者が活動的に生活するための支援が充実した地域づくりを行うことで、介護人材不足をはじめとする超高齢社会の課題解決に貢献することを目的に設立した非営利団体です。

リエイブルメントの普及

リエイブルメントとは、単に身体機能の回復を目指すのではなく、本人が自らの生活上の課題とその解決方法を理解し、自ら課題解決に向けた行動を実践する中で設定した目標の達成を目指し、日常生活の回復を図り、本人の主体的な生活再構築を支援する取り組みです。 そのために実施するリエイブルメント・プログラムは、ICFの視点に基づくリハビリテーション専門職を中心としたチームが、対象者に短期間かつ集中的に関わり、チームの支援者は本人の強みに着目しつつ、一歩下がって関わっていくことで、対象者がセルフマネジメントを獲得できるように目指していくプログラムです。

【リエイブルメント・プログラムの特徴】

-

身体機能の回復だけを目標にするのではなく、社会生活への復帰(社会資源への接続による日常生活の取り戻し)を目指す。

-

対象者に直接触れる処置や家にない特別な器具を使うのではなく、対象者の思いや意欲を取り組みにつなげる動機づけ面談を中心にすすめる。

-

プログラムを通して対象者が自信と能力を取り戻し、生活についてセルフマネジメントできるようになる。

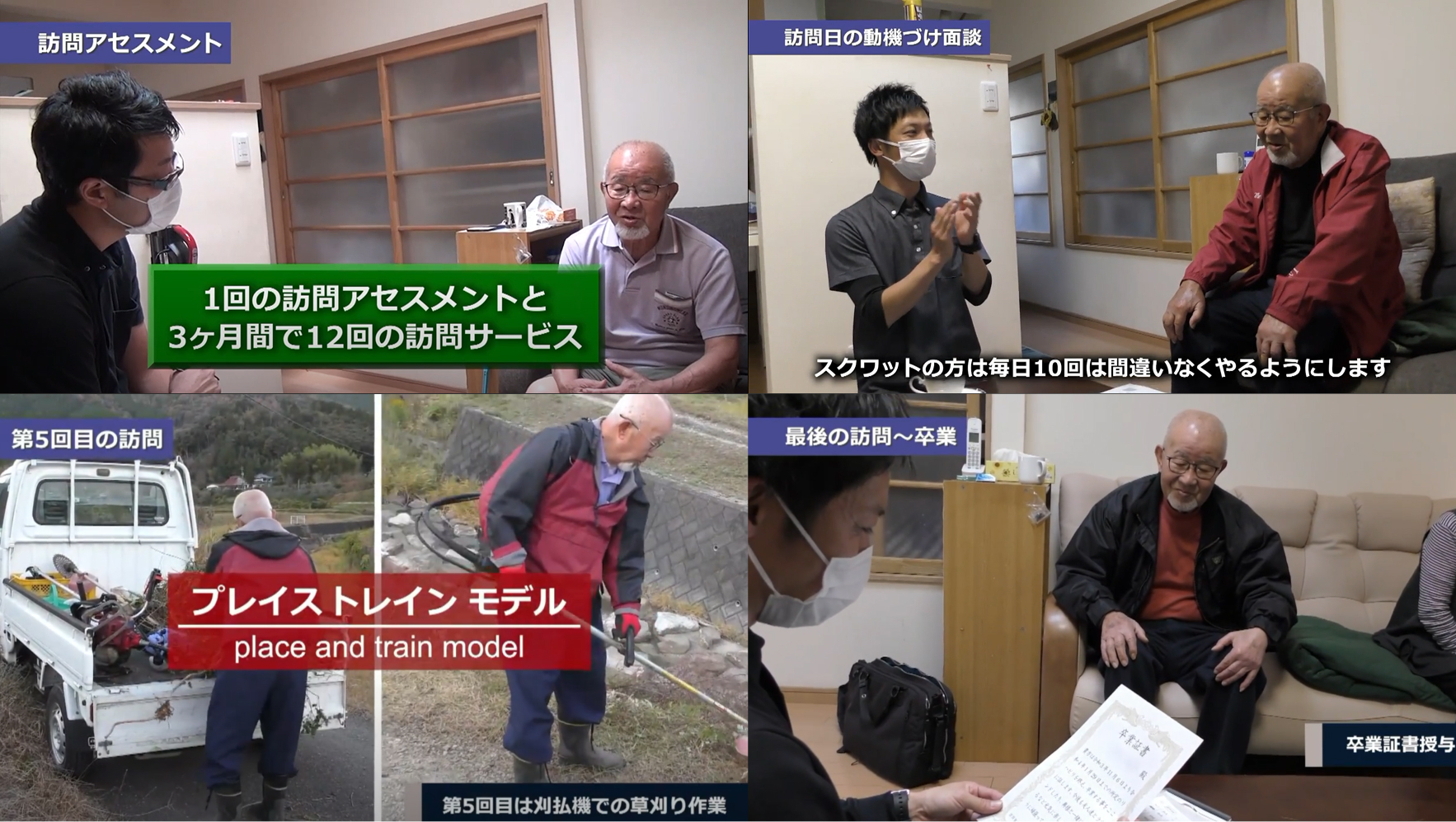

リエイブルメント・プログラム(訪問型)の様子 出典:防府市リハビリテーション専門職協議会

https://www.youtube.com/watch?v=WOwDR2KKqNA

【リエイブルメントの主な事業成果】

山口県防府市(人口11万人)

~3年間の事業費削減 3億3500万円 (出典:防府市決算統計)

大阪府寝屋川市(人口22万人)

~総合事業(通所C)を活用して、要支援状態から元の生活に戻れた方が49.5%(384人中190人)

出典:R5地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた市町村の地域デザイン力を高める組織構築に関する調査研究報告書

神奈川県相模原市(人口72万人)

~総合事業利用者の多くがリエイブルメントを実施する事業を展開。サービス利用者の 72%が、介護のサービスを利用せず、再びいきいきと生活ができるようになっています。(令和4年度実績)出典:広報さがみはら 令和6年7月15日号

生活支援体制

整備事業の支援

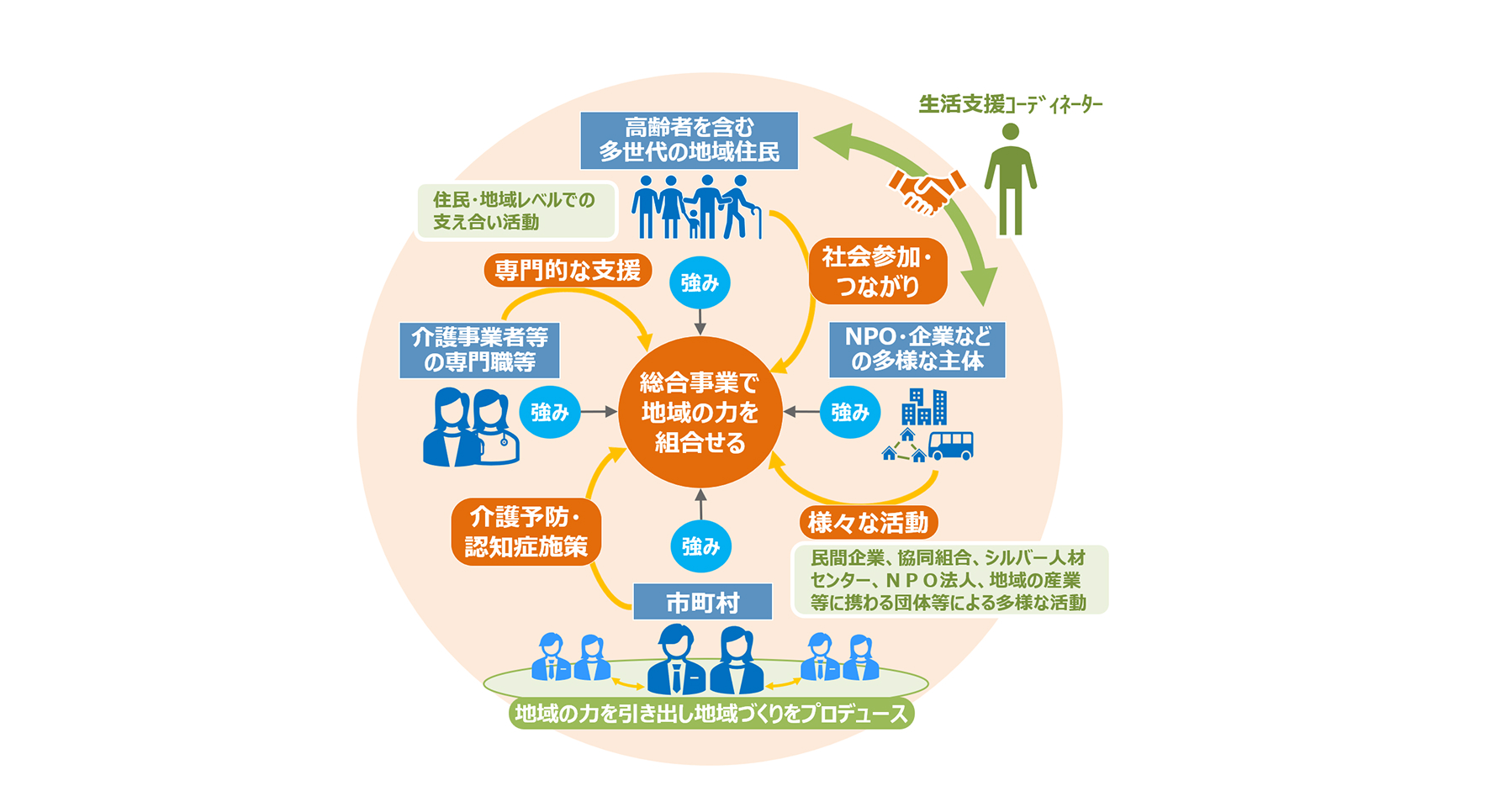

生活支援体制整備事業は、介護保険法第115 条の45 第2項に定められる包括的支援事業のひとつで、高齢者の地域における自立した生活の支援や介護予防等に係る体制の整備を目的に自治体が実施する事業です。

地域には生活支援コーディネーターが配置され、「資源開発」「ネットワークの構築」「ニーズと資源のマッチング」を担っています。

生活課題を地域資源の活用により支援する体制の構築を目指す生活支援体制整備事業の推進は、地域がチームとなって高齢者を支援する体制だけでなく、地域共生社会の実現や地域の活性化につながる事業と位置付けられており、住民の課題を地域資源とマッチングすることで解決するという意味では、日本版の社会的処方ともいうべき活動です。

全国に配置されている約9,000名の生活支援コーディネーターの活動支援は、地域包括ケアシステムの構築や地域共生社会の実現に向けて重要です。

出典:厚生労働省「生活支援コーディネーターによる地域住民と地域の多様な主体との連携の推進」一部抜粋

主な活動内容

-

リエイブルメントの周知と実施支援活動

・リエイブルメントを担う専門職等に対する研修会や勉強会の開催

・リエイブルメントに関する講演会の開催や講師の派遣

・書籍やWEBによる活動

・リエイブルメント導入事業等へのリエイブルメントディレクターの派遣 -

生活支援体制整備事業の支援活動

・生活支援コーディネーターを支援するWEBコンテンツ「SCカフェ」の運営

・都道府県のSC研修事業やプラットフォーム事業の受託

・市町村伴走支援事業の受託 -

その他

・地域包括ケアシステムに関する調査研究等事業

・社会的処方に関する調査研究等事業

・リエイブルメントに関する民間サービスの創出に関する事業

顧問一覧

-

秋山正子(特定非営利活動法人 マギーズ東京 共同代表理事)

-

小野太一(政策研究大学院大学 教授)

-

澤岡詩野(東海大学健康学部健康マネジメント学科准教授)

-

中島民恵子(日本福祉大学福祉経営学部 教授)

-

沼田裕樹(日本社会事業大学非常勤講師)

-

服部真治(日本能率協会総合研究所主幹研究員)

-

藤原佳典(東京都健康長寿医療センター研究所副所長)

-

松岡洋子(東京家政大学大学院客員教授)

-

吉田俊之(埼玉県立大学保健医療福祉学部理学療法学科教授)

-

渡邉大輔(成蹊大学文学部現代社会学科教授)

※五十音順

協会概要

-

名称

-

一般社団法人日本リエイブルメント協会

-

代表者

-

代表理事 平野 純

-

所在地

-

〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階

-

設立

-

2025年5月1日

-

事業内容

-

リエイブルメントの普及・啓発・支援

-

URL